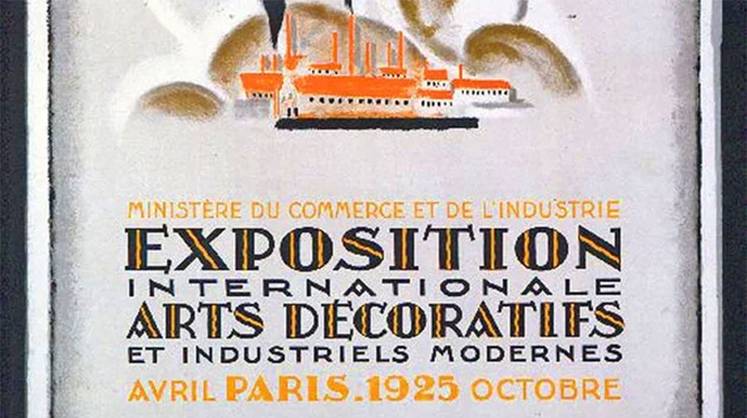

Весной 1925 года Париж стал ареной перезапуска мира — культурного, визуального, утопического. Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств стала первой после Великой войны и задала язык века: ясный, материальный, геометричный. Именно там ар-деко оформился в стиль, Советская Россия заявила о себе архитектурой, а Ле Корбюзье — манифестом.

Сто лет спустя, весной 2025 года, там же, в Париже, прошла выставка «Материя и форма» (Matter and Shape), в которой дизайнеры заново перечитывали идеи 1925-го. Их интересовало то же, что и тогда: как с помощью формы ответить на вызовы времени.

Эта статья — путешествие по четырем сюжетам: рождение ар-деко, триумф советского павильона, дерзость Ле Корбюзье и возвращение ар-деко в XXI веке. Начнем с главного визуального героя той эпохи. Стиля, который не спорил с прошлым, но создавал будущее: ар-деко.

Ар-деко и парижская выставка

Когда в 1925 году в Париже открылась Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств, стиль ар-деко уже существовал — пусть и не под этим именем. Еще в 1910-х годах он формировался в интерьерах, моде, иллюстрации. Но именно выставка 1925 года стала его публичным триумфом и закрепила статус: ар-деко вышел из тени отдельных мастерских и стал мировым явлением.