Развитие Севморпути остается в топе федеральной повестки. Как и другой ее фаворит, технологический суверенитет, СМП представляет собой некий магический кристалл, мало кому данный в тактильных, а не в кабинетных ощущениях.

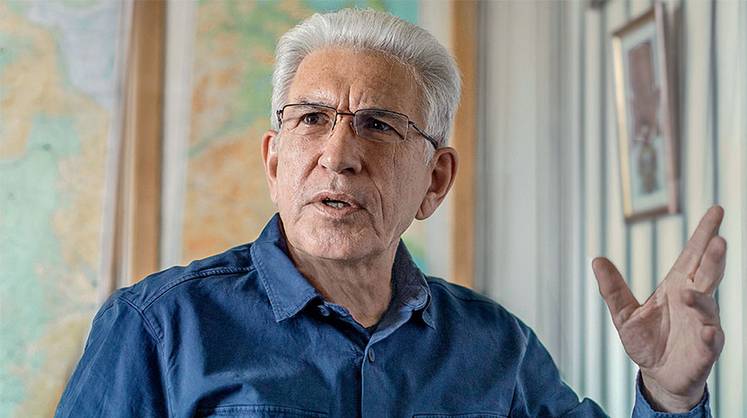

Наш сегодняшний собеседник — Михаил Григорьев, директор и совладелец консалтинговой компании «Гекон», приглашенный ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, член Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики.

После вежливого перечисления регалий следует сказать главное: этот человек равно хорошо ориентируется как в чиновничьей повестке национальных целей, федеральных проектов, начальственных распоряжений, концепций и прочих KPI, так и в полевой фактуре. Выпускник легендарного питерского Горного института, имеющий за плечами двенадцать полярных экспедиций в годы работы во ВНИИОкеангеология Минприроды РФ, Григорьев физиологически не приемлет лажу и выдумки. Основанная Григорьевым в 1992 году консалтинговая компания «Гекон» сегодня является носителем, пожалуй, лучшей в России экспертизы по широкому кругу вопросов, касающихся арктических морских трасс, разработки полезных ископаемых в Заполярье и развития крупнотоннажного судостроения.

— Михаил Николаевич, хотелось бы начать разговор с ситуации на земле. Точнее, на воде. Как проходит летняя навигация в Арктике?

— Ледовая ситуация на Севморпути сейчас характеризуется наличием мощного «языка» тяжелого льда в восточной части Восточно-Сибирского моря. Соответственно, проход судов неарктического класса на этом участке был затруднен без сопровождения ледокола. Западнее указанного участка вся акватория СМП свободна ото льда.

В целом какой-то бешеной активности судоходства в акватории СМП я сейчас не наблюдаю. В восточном секторе СМП сквозные внешнеторговые рейсы стартовали позднее обычного — в начале августа, а не в июле.

Все транзитные рейсы являются сквозными, но не наоборот

Наиболее интересно развитие контейнерных перевозок китайскими судами между Санкт-Петербургом и Архангельском и китайскими портами на побережье Желтого моря. В навигацию текущего года по состоянию на середину сентября выполнено 13 рейсов 10 судами. Общий объем перевезенного груза составил 260 тысяч тонн, средняя загрузка судна — 20 тысяч тонн.

С 2023 года здесь работают суда компании АО «Торгмолл» (за ней стоит китайская судоходная компания Hainan Yangpu Newnew Shipping). В этом году к ней присоединились еще две компании — Neom Line Holding Ltd. и ООО «Аврора Лайн». Российские суда в этих перевозках не участвуют.

— Какова динамика грузопотока по СМП?

— Здесь никаких неожиданностей нет. Помесячная статистика показывает, что мы идем чуть хуже графика прошлого года. В целом по итогам 2024-го объем грузопотока по Севморпути составил 37,9 миллиона тонн, с небольшим приростом к 2023 году.

— А должны были, согласно целевым показателям плана развития Северного морского пути на период до 2035 года, утвержденного правительством, в 2024 году перевезти в два с лишним раза больше, 90 миллионов тонн. Почему сложилось такое отставание от плановых значений?

— Мне кажется, что тут проблема больше с планом, чем с фактом. В прогнозные показатели развития грузопотока Севморпути закладываются совершенно нереальные цифры, , например вывоза минеральных грузов, основанные на заявлениях компаний, которые зачастую расходятся с экспертизой Роснедр.

— Подводя итоги 2024 года, спецпредставитель госкорпорации «Росатом» по Арктике Владимир Панов сказал: «Поставлен рекорд транзитных перевозок по Северному морскому пути, который достиг 3 миллионов 80 тысяч тонн». Я считал, что транзит у нас три года назад обнулился. Внесете ясность?

— Объясняю. В соответствии с законодательством, транзит — это международные перевозки груза, пункты назначения/отправления которого находятся за пределами Российской Федерации.

Господин Панов, как и Минвостокразвития, понимают под транзитом не юридически определенный транзит, а то, что Главное управление Севморпути СССР определяло как сквозное плавание, то есть рейсы судов из портов западной части в порты восточной части Советского Союза или в обратном направлении через акваторию Севморпути (о внешнеторговых перевозках тогда речь еще не шла). Все транзитные рейсы являются сквозными, но не наоборот.

Транзит по Севморпути прекратился в 2022 году, и с этого времени сквозные рейсы выполняют две задачи — внутренние каботажные перевозки и внешнеторговые экспортные и импортные перевозки.

Возможно, начинается восстановление транзитных перевозок. 23 сентября из китайского морского порта Нинбо-Чжоушань Желтого моря в Европу отправился контейнеровоз Istanbul Bridge, который ранее в этом году уже осуществлял переход из Санкт-Петербурга в Циндао. Маршрут включает заходы в Феликстоу (Великобритания), Роттердам (Нидерланды), Гамбург (Германия) и Гданьск (Польша). В официальном сообщении китайской стороны указывается, что целью рейса является организация регулярного сообщения.

Прохождение судна планируется при сопровождении ледокола. Посмотрим, какова будет реакция европейцев на возможное предоставление ледокольных услуг находящимся под санкционными ограничениями ФГУП «Атомфлот».

— Новация 2025 года — концепция Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Чем отличается Севморпуть от ТТК?

— Концепция Трансарктического транспортного коридора была выдвинута председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым, а обнародована президентом России Владимиром Путиным 27 марта нынешнего года на Арктическом форуме в Мурманске.

Федеральный закон 2012 года слишком узко определил акваторию СМП — от Карских ворот до пролива Дежнева. Это было сделано для того, чтобы России было легче отстаивать свои права на национальный режим судоходства, опираясь на статью 234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, согласно которой прибрежные государства имеют право на регулирование судоходства в покрытых льдами районах в пределах двухсотмильной исключительной экономической зоны.

В 2016 году была предложена концепция Северного морского транспортного коридора (СМТК), в рамках которого к СМП были добавлены частично замерзающие акватории Баренцева, Белого и Печорского морей на западе и Берингова моря на востоке.

Нам нужно как можно быстрее расширять железнодорожный коридор от балтийских портов к Мурманску и Архангельску, чтобы грузовая база Северо-Запада не оказалась запертой на Балтике

Концепция ТТК расширяет СМТК. Теперь это весь маршрут от Балтики до Владивостока. Тут принципиально важно понимать, что ТТК — это не морская транспортная система. Это опирающаяся на балтийские и арктические морские порты России взаимоувязанная мультимодальная система транспортных маршрутов для обеспечения внутренних и внешнеторговых перевозок, в первую очередь на азиатский рынок.

И можно только приветствовать, что понимание необходимости ее системного развития стало определяющим для государственной политики.

Анализ грузовой базы — попроектно

— Давайте вернемся к арктическим морским перевозкам. Какова их структура?

— Рассмотрим 2024 год. Доля углеводородов (нефть, СПГ, газовый конденсат) составила 84 процента. 64 процента грузопотока приходится на прямой экспорт, и 20 процентов — это экспорт в каботаже, то есть экспорт с перегрузкой с судов высоких ледовых классов Arc6 и Arc7, выполняющих каботажные челночные перевозки нефти и сжиженного природного газа из акватории Печорского и Карского морей, на суда неарктических классов на терминалах морского порта Мурманск. Импорт и каботаж (здесь преобладают грузы в рамках обеспечения северных добычных проектов, а также грузы северного завоза) — все эти составляющие в сумме дают не более 16 процентов грузопотока.

Таким образом, надо четко понимать, что главный функционал СМП — это обеспечение выхода продукции горнодобывающего и нефтегазового комплексов российской экономики на мировой рынок. Причем, и это принципиально важно, выхода прямого, не связанного ни с какими реальными или потенциальными ограничениями, которые могут возникнуть в Датских или Черноморских проливах.

С учетом нынешней непростой международной обстановки нам нужно как можно быстрее расширять железнодорожный коридор от балтийских портов к Мурманску и Архангельску, чтобы грузовая база Северо-Запада не оказалась запертой на Балтике.

При этом весь экспорт по СМП в восточном направлении ориентирован исключительно на Восточную Азию — Японию, Корею и восток Китая — главным образом порты не западнее Шанхая.

— В новейшей истории фактически два груза определили заметный, ступенчатый рост экспортных морских перевозок в Арктике. Это нефть Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпром нефти», поехавшая по СМП в 2014 году, и с 2018 года к ней добавился сжиженный природный газ с завода «Ямал СПГ» «НоваТЭКа». Когда и какие выстрелят новые «фишки»?

— В рамках экспертного совета комиссии Госсовета по направлению «Севморпуть и Арктика» мы сделали прогноз развития грузовой базы СМП на горизонте до 2050 года, отталкиваясь от утвержденных Роснедрами проектных документов с учетом планов развития конкретных хозяйствующих субъектов, прежде всего нефтяников и газовиков. Пик перевозок в этом прогнозе приходится на 2035 год в размере 111 миллионов тонн, с учетом нефти из Печорского моря и угля из Берингова — 122 миллиона тонн, далее идет плавное снижение — по мере истощения месторождений.

Главным резервом наращивания экспортных поставок по СМП является нефть с проекта «Восток Ойл» «Роснефти», первые отгрузки здесь планируются уже в 2026 году, а на пике в середине следующего десятилетия ожидается выход на объемы морских отгрузок до 57 миллионов тонн в год.

Несмотря на жесточайшие американские санкции на проект «Арктик СПГ — 2» и всю его логистику, первая технологическая линия завода, хотя и не на полную мощность, работает. Работает ли его вторая технологическая линия — тайна, покрытая мраком. В публичном пространстве информации нет, нужно изучать спутниковые снимки. В марте этого года спутники зафиксировали зажженный газовый факел на Гыдане. Bloomberg и Reuters со ссылкой на данные компаний LSEG и Kpler сообщают о шести рейсах, уже совершенных в эту навигацию газовозами с проекта «Арктик СПГ — 2» в китайский порт Бэйхай.

С этим портом, ранее принадлежавшим китайской государственной нефтяной компании CNPC, происходят загадочные вещи. В 2022 году там, если верить официальной информации, случился пожар и порт закрыли. Вероятно, заодно сняв с баланса CNPC. А теперь туда возят СПГ с подсанкционного российского проекта. Будем смотреть, как на это будет реагировать дядюшка Дональд. В принципе, не исключено, что давление администрации Трампа на зарубежных визави наших санкционных арктических игроков может быть вялым, выступая, например, как предмет торга на переговорах с Россией.

Но это все лирика и туман предположений. А пока что по факту могу вам доложить: на сегодня, на 24 сентября, под прямыми либо вторичными санкциями хотя бы одной из ведущих стран западного блока (США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии) находится 831 судно, российское либо связанное с перевозками российских грузов. Из них 593 — суда нефтеналива. Под санкции ЕС, а потом и США угодил даже легендарный первенец серии арктических газовозов, построенных для проекта «Ямал СПГ», — танкер «Кристоф де Маржери», названный в память о трагически погибшем генеральном директоре французской энергетической компании Total.

— Как в целом развивается проект «Восток Ойл»?

— Проект развивается штатно, если отталкиваться «от земли», а не от заявленных планов «Роснефти». Необходимо учитывать, что из 2,6 миллиарда тонн извлекаемых запасов нефти проекта 69 процентов (1,8 миллиарда тонн) — это запасы категории С2, то есть предварительно оцененные, требующие разведочных работ с достаточной степенью геологического риска.

Ресурсной базой «Восток Ойла» являются два месторождения — Паяхское и Западно-Иркинское. Так вот, первое разведано сегодня на 18 процентов, второе — на два процента. По-хорошему, чтобы утверждать технологическую схему разработки месторождения, оно должно быть разведано на 80 процентов. Однако сейчас к этим геологическим нормативам относятся, скажем так, творчески. Плюс ни для кого не секрет, что на этих месторождениях низкая проницаемость коллекторов, что потребует дополнительных усилий при разработке. Что «Роснефть» и делает. Резюмируя, я бы официальную оценку запасов «Восток Ойла» разрезал пополам и исходил из того, что миллиард тонн нефти там в недрах точно есть.

Далее, я не стал бы фантазировать о 130 миллионах тонн ежегодной добычи нефти на этом проекте. По экспертной оценке Роснедр, речь идет о 57 миллионах тонн на пике. Что тоже, конечно, немало. И эта оценка, кстати говоря, в точности соответствует мощности второй очереди терминала «Восток Ойла» в бухте Север на Таймыре неподалеку от Диксона — 50 миллионов тонн. Для круглогодичного вывоза этих объемов на четыре рейдовых перевалочных комплекса в Мурманске потребуется 15 судов.

Блестящим решением «Роснефти» стало строительство на Таймыре подземного хранилища нефти, которое можно рассматривать как рукотворный ресивер для накопления сырья на случай временной нехватки судов, а также для накопления нефти при развитии схемы добычи. Строительство и обслуживание наземных резервуаров нефти в условиях арктического климата вышло бы хлопотнее и заметно дороже.

Проект предполагает перенаправление на терминал «Бухта Север» нефти Ванкорской группы разрабатываемых месторождений (Ванкорское, Тагульское, Сузунское, Лодочное), которая сейчас поставляется в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть». Это гарантированно обеспечит часть загрузки терминала — сегодня там добывается 15 миллионов тонн.

В Советском Союзе не строили ледоколов — в СССР строили транспортную систему «ледокол плюс транспортные суда под его проводку»

В свою очередь, создаваемая система регионального трубопровода Ванкор — Бухта Север в случае форс-мажора с танкерным флотом может быть временно использована в реверсном режиме для поставки добываемой на новых месторождениях нефти в систему магистральных нефтепроводов по действующему нефтепроводу Ванкор — Пур-Пе мощностью 25 миллионов тонн.

Можно с этим поиграть, тем более что хозяин добычных проектов и инфраструктуры один.

— Что происходит с угольными проектами? В марте этого года наконец-то был запущен порт Лавна в Кольском заливе.

— Я был на Лавне. Роскошно. Ребята умудрились впрыгнуть в уходящий поезд: успели закупить до середины 2022 года новейшее европейское оборудование — стакер-реклаймеры Liebherr, краны, питатели. Очень высокая культура производства. Полуторакилометровый закрытый конвейер на погрузке — пыли угольной нет вообще. Мурманчане как ни стараются — и водяные пушки поставили в угольном порту, и экраны защитные, — а все равно пылит. Я останавливаюсь обычно в Мурманске в гостинице «Меридиан» в центре города. На седьмом этаже подоконники тусклые от угольной пыли.

Причальная стенка в порту Лавна имеет глубину 20 метров — соответственно, терминал рассчитан на прием судов типа CapeSize водоизмещением до 200 тысяч тонн. Но при этом, имея номинальную перевалочную мощность 18 миллионов тонн в год, в нынешнем году Лавна отгрузила всего 600 тысяч тонн угля. Ценовая конъюнктура ужасная. Стоимость подвоза по железной дороге высокая. Как итог — нетбэк отгрузок из Кольского залива просто отрицательный.

— А через Мурманский морской торговый порт в этом году продолжаем вывозить уголь или все остановилось?

— Падение объемов отгрузки угля на ММТП значительное. Гораздо более выгодно возить через Балтику, а еще лучше через Тамань, ну или через дальневосточные порты — для тех счастливчиков, кто сумеет туда пробиться по перегруженному Восточному полигону. Но некоторые объемы вывоза Мурманск все же держит, руководствуясь прагматическим соображением, что лучше работать в убыток, чем разрушить систему.

Главный резерв наращивания экспортных поставок по СМП — нефть с проекта «Восток Ойл» «Роснефти»

Ну а добычной угольный проект «Северная Звезда» на Таймыре лег на бок, практически заморожен после того, как Роман Троценко вышел из управления проектом в конце 2023 года. «Северная Звезда» живет за счет денег, которые зарабатывает «Воркутауголь». Но у последнего соглашение с Алексеем Мордашовым о поставках коксующего угля для «Северстали» только до 2027 года. Что потом будет, непонятно.

— Чтобы закончить с арктическими сырьевыми проектами, пару слов о Баимке.

— Баимка, скорее всего, будет жить. Хотя и с существенным сдвигом вправо против первоначально заявлявшихся сроков. Тем не менее, в отличие от угля, спрос на медь в мире в обозримый период будет расти. А ведь там еще и золото, и молибден.

Что происходит со строительством корпусов для четырех плавучих атомных энергоблоков для питания Баимки, изготовление которых «Росатом» заказал в Китае, доподлинно неизвестно. Первоначальный исполнитель — китайская корпорация Wison — в июне 2022 года официально заявила о прекращении работ по всем российским заказам, включая изготовление технологических модулей для «Арктик СПГ — 2». Где и как строятся эти корпуса сейчас, большая тайна. В то же время известно, что «Росатом» получил земельный отвод в районе базы «Атомфлота» Росляково под Мурманском, возможно под место сборки плавучих блоков. Вероятно, что итоговая комплектация атомных энергоблоков будет производиться все-таки на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Торжество челночных схем

— Складывается впечатление, что важнейшим ограничителем развития арктических морских перевозок является не дефицит грузовой базы, а именно нехватка судов, причем не только или даже не столько ледоколов, сколько специальных судов высокого арктического класса, прежде всего танкеров по перевозке СПГ. Насколько релевантна такая оценка?

— Спорить с тем, что дефицит судов является ограничителем роста арктического грузопотока, не приходится. Но острота проблемы сглаживается тем, что развитие нашими ключевыми грузоотправителями челночных схем вывоза, минимизирует потребность в судах ледового класса Arc7 (для акватории Севморпути) за счет более короткого плеча транспортировки.

Например, «НоваТЭК» утвердил проект реконструкции временного рейдового перевалочного комплекса «Кильдин-Восточный» в Баренцевом море, у выхода из Кольского залива. Я там был — дерьмовое место, открытое, неудобная роза ветров, капитаны жалуются, что швартоваться невесело, тем не менее мощность перевалки по технологии «борт-в-борт», которая идет здесь с 2020 года, вырастет с нынешних полутора до 7,7 миллиона тонн СПГ в год.

«НоваТЭК» также планирует запустить здесь перевалку на конвенциональные суда неледового класса газового конденсата, 0,7 миллиона тонн ежегодно, который до сих пор не под санкциями и спокойно уезжает в Роттердам. Некоторые говорят, что проект «Ямал СПГ» окупается за счет конденсата, весь сжиженный газ формирует прибыль…

Кроме того, «НоваТЭК» планирует организовать два новых сезонных рейдовых перевалочных комплекса — в бухте Провидения Берингова моря и в Чёшской губе Баренцева моря. Мощности каждого из терминалов составят три миллиона тонн СПГ и один миллион тонн газового конденсата.

Наши расчеты показывают, что в этом случае «НоваТЭК» сумеет обеспечить практически полный вывоз продукции первой и второй технологических линий «Арктик СПГ — 2» в размере порядка 13 миллионов тонн, используя на западном плече имеющиеся уже пять судов — четыре новых танкера «Совкомфлота» арктического ледового класса Arc4 и «Кристоф де Маржери» класса Arc7.

В чем хитрость? Согласно новым правилам плавания по СМП, суда класса Arc4 получили возможность круглогодичного плавания в Карском море под проводкой ледокола. Да, в целом логистическая схема выходит более дорогой, чем с использованием только газовозов Arc7, которым за пределами Обской губы ледокол, как правило, не нужен, но физическая возможность вывоза на имеющихся судах есть.

«НоваТЭК» планирует организовать два новых сезонных рейдовых перевалочных комплекса — в бухте Провидения Берингова моря и в Чёшской губе Баренцева моря

Так же ведет себя и «Роснефть». «Восток Ойл» получил разрешение на формирование перевалочного комплекса в губе Питькова в Кольском заливе с использованием танкера-накопителя на 300 тысяч тонн нефти. Помимо этого «Роснефть» планирует разместить еще четыре перевалочных комплекса в морском порту Мурманск — на его удаленных терминалах, в первую очередь, очевидно, в Ура-Губе. Таким образом, логистику своих экспортных поставок с проекта «Восток Ойл» по СМП в восточном направлении «Роснефть» в обозримой перспективе не видит.

Суда и верфи: действующие и будущие

— Модель круглогодичной навигации на Севморпути, которую разрабатывает «Атомфлот», предполагает дежурство атомных ледоколов в пяти точках восточного сектора СМП на расстоянии примерно 500 морских миль друг от друга. Они будут обеспечивать безопасное прохождение во льдах на сложных участках трассы. Для реализации замысла «Росатом» планировал построить четыре неатомных сорокамегаваттных ледокола, они уйдут на работу в Обскую губу и высвободят оттуда атомные ледоколы, которые уйдут на дежурство в восточный сектор. Насколько рабочей представляется вам предлагаемая «Росатомом» схема?

— Я вам так скажу: схема замечательная — при одном условии: если будет что возить. Потребности в ледоколах должны быть основаны на оценке потока судов, требующих ледокольной проводки. А судопоток, в свою очередь, должен учитывать сроки и стадии разработки арктических проектов, имеющих морскую логистику грузообеспечения и вывоза продукции, сезонность, ледовый класс судов и другие факторы. Мы проанализировали логистические схемы, которые собираются использовать основные арктические недропользователи на горизонте до 2040 года, и я могу ответственно заявить: они не хотят идти на восток.

Для решения задачи круглогодичной арктической навигации должно выполняться первое и самое главное условие — должно быть критическое количество судов, которым будет требоваться ледокольное сопровождение. Если у нас будет идти речь о двух-трех судах в месяц под проводку, то расстановка ледоколов через каждые 500 миль — занятие абсолютно бессмысленное, это неоправданная трата колоссальных денег. То, что «Росатом» предлагает ввести инвестиционный сбор для судовладельцев для обеспечения воспроизводства своего ледокольного хозяйства в размере чуть ли не до семи долларов за тонну, — это абсурд. При текущей цене угля 65 долларов на базисе FOB это 11 процентов к цене груза. В результате нетбэк провалится до минус 25 процентов и далее. Да и нефть не дорожает.

То же самое — тщательный расчет экономических эффектов и сопоставление его с затратами — требуется при определении потребностей в новом ледокольном флоте. Россия сегодня располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом из 47 судов, из них шесть атомных, при том что все остальные страны — члены «ледокольного клуба» эксплуатируют в общей сложности 43 судна.

В Советском Союзе не строили ледоколов — в СССР строили транспортную систему «ледокол плюс транспортные суда под его проводку». И это логично: для танго нужны двое. Вот мы строим гигантский атомный ледокол «Лидер» на верфи «Звезда». Он будет способен преодолевать льды толщиной до четырех метров, оставляет после себя судоходный канал шириной 50 метров. Какие суда и с каким грузом он будет проводить, это понятно? У меня лично ясности нет. А если этот монстр неудачно застрянет где-то во льдах, кто и как будет вызволять его из плена? И это при том, что его, недостроенного, сегодняшняя стоимость уже приблизилась к 200 миллиардам рублей, и при том, что хорошо зарекомендовавшие себя ледоколы проекта 22220, серийное производство которых освоено на Балтийском заводе, обходятся сейчас в 60+ млрд рублей при начальном ценнике в момент запуска проекта в серию в 2018 году в 37‒39 миллиардов рублей.

— Что за новую верфь собирается строить ОСК на Дальнем Востоке? Вы знаете подробности?

— Пока известны самые общие рамки замысла. Верфь задумана для строительства крупнотоннажных судов (длиной до 300 метров, дедвейтом до 80 тысяч тонн), до 12 единиц в год, локация — в районе Фокино под Владивостоком. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — 2032 год. Оценка необходимого размера инвестиций — 600 миллиардов рублей. При том что Сечин предлагал Костину купить «Звезду» за 200 миллиардов. Но тот отказался, сославшись на отсутствие денег.

— Зачем понадобилась новая верфь?

— Россия практически не располагает мощностями по строительству крупнотоннажных судов. Мы ожидаем, что к 2030 году будет реновирована питерская «Северная верфь», но она не рассчитана на строительство судов дедвейтом более 60 тысяч тонн.

Верфь «Звезда» — наш дальневосточный гринфилд — развивается уже более десяти лет. Но в обстановке абсолютной закрытости сделать надежную оценку результатов ее развития не представляется возможным.

Судостроительный завод «Залив» в Керчи строил в 1970‒1980-х годах две блестящие серии крупнотоннажных танкеров — «Победа» (дедвейт 68 тысяч тонн) и «Крым» (150,5 тысячи тонн), одни из первых в мире с двойным корпусом, мы продавали их в Германию и Норвегию. В постсоветский украинский период предприятие, его оснастка, компетенции, коллектив деградировали. В 2014 году завод в Керчи перешел под управление многоотраслевого холдинга «Ак Барс» из Татарстана. Постепенно какая-то жизнь там налаживается. На днях прошло сообщение, что эта верфь — сейчас она именуется Судостроительный завод имени Бутомы — начала строительство буксира ледового класса Arc6 для Росморпорта.

— Насколько реальны оценки сроков и затрат на новую верфь?

— Мировые лидеры крупнотоннажного судостроения — корейцы — строят гораздо быстрее. Недавно Hyundai на Филиппинах построил крупнотоннажную верфь за два года, собираются теперь лепить там порядка 20 больших судов в год. Для нас срок возведения верфи с требуемыми параметрами в пять-семь лет выглядит адекватным.

Для решения задачи круглогодичной арктической навигации должно быть критическое количество судов, которым будет требоваться ледокольное сопровождение

— Почему бы нам не соорудить новую крупнотоннажную верфь в партнерстве с Китаем или Индией? Разделили бы инвестиции и риски, позаимствовали технологии.

— Мы токсичны даже для партнеров из дружественных стран, так как все они работают по западным лицензиям и очень не любят нарушать условия лицензий.

Ключевая проблема состоит как раз в производстве оснастки для крупнотоннажных судов. У нас нет неатомных двигателей нужной мощности, у нас нет движителей, у нас нет электроприводов и так далее, много чего нет по списку.

Мы сейчас участвуем в работе правительства Санкт-Петербурга по созданию полнокровного судостроительного кластера. Задача стоит под конкретный проект создать пирамиду сертифицированных поставщиков и отработать взаимоотношения между ними. Для начала можем попробовать отработать возможный заказ от компании C-Shipping, которая занимается агентскими услугами по организации контейнерных перевозок между Китаем и Санкт-Петербургом по южному маршруту. Для них понадобится до десяти контейнеровозов класса Arc4 с дедвейтом в районе 35 тысяч тонн. Это тянет уже на серию. Есть план сколотить пул поставщиков и затем обратиться в ОСК для представления в качестве группы подрядчиков для ведения строительства. Ключевое условие — наличие конкретного заказчика и твердого заказа. Все остальное — это народное ополчение в никуда.

— Для читателей, уставших от подробностей нашего большого разговора, в заключение фундаментальный вопрос: зачем России Севморпуть?

— Главная задача СМП остается неизменной уже девять десятилетий, с момента создания Главсевморпути СССР — это обеспечение экономического освоения Арктической зоны Российской Федерации. Плюс обеспечение защиты северных рубежей страны. Точка. В перспективы превращения нашей арктической акватории в полнокровный международный морской транзитный маршрут я не верю. Это мечты от лукавого. Арктического Суэца 2.0, по крайней мере в ближайшие десятилетия, мы не увидим.